| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: Clive Staples Lewis Gli incontri pericolosi di un giovane ateo di Andrea Monda "Tutto solo in quella stanza di Magdalen, avvertivo su di me, una notte dopo l'altra, ogniqualvolta la mia mente si distraeva anche un attimo dal lavoro, la ferma, inesorabile stretta di Colui che mi rifiutavo ostinatamente di conoscere. Ciò che avevo più temuto si era alla fine impadronito di me. Durante il trimestre della trinità del 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare: fui forse, quella sera, il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra". "Tutto solo in quella stanza di Magdalen, avvertivo su di me, una notte dopo l'altra, ogniqualvolta la mia mente si distraeva anche un attimo dal lavoro, la ferma, inesorabile stretta di Colui che mi rifiutavo ostinatamente di conoscere. Ciò che avevo più temuto si era alla fine impadronito di me. Durante il trimestre della trinità del 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare: fui forse, quella sera, il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra".

Chi parla è Clive Staples Lewis, per gli amici semplicemente Jack, un professore di filologia di Oxford, di famiglia anglo-irlandese di Belfast, nato trentuno anni prima il quale, dopo un'infanzia "blandamente cristiana", si era buttato anima e corpo in un ateismo razionalistico e idealistico professato e vissuto.

L'intelligenza del giovane Jack è sottile, la sua curiosità sconfinata, l'acume fulminante, la forza dialettica eccezionale, ma qualcos'altro entra in ballo a sconquassare la sua apparentemente compatta fede nell'inesistenza di Dio, perché nella vita c'è sempre qualcos'altro, qualcosa di imprevisto, inavvertito, sorprendente.

Sorpreso dalla Gioia è forse il più bel titolo che si possa dare a un libro che racconti la storia di una conversione ed è quello che Lewis ha scelto per la sua autobiografia, scritta a cinquantasette anni ma relativa soltanto ai suoi primi trent'anni, perché, scrive nella prefazione: "Non ho mai letto un'autobiografia in cui la parte dedicata ai primi anni non fosse di gran lunga la più interessante".

Nel 1955 la passione di Lewis per i primi anni della vita degli uomini era una scelta naturale, quasi "obbligata": proprio in quegli anni stava finendo di pubblicare i sette episodi delle Cronache di Narnia, l'opera letteraria che, insieme alle Lettere di Berlicche, lo consacrerà come uno degli autori più letti e conosciuti in tutto il mondo (oscurando peraltro le sue pregevoli ricerche filologiche dedicate alla letteratura anglosassone medioevale).

Anche questi suoi celebri romanzi di pura fantasia hanno al centro il tema della giovinezza e della conversione. In una pagina di Mere Christianity Lewis parla di un ragazzo "emblematico", che chiama Dick, e scrive alcune parole che potrebbero essere prese come il riassunto della saga di Narnia: "Per quanto ne sappiamo, a Dio non costa nulla creare cose belle; ma convertire delle volontà ribelli gli costa la crocifissione (...) fino a quando Dick non si volgerà a Dio, penserà che il suo buon carattere sia una cosa sua, e fino che lo penserà, esso non gli apparterrà. Solo quando Dick capirà che il buon carattere non è una cosa sua ma è un dono di Dio, e solo quando lo offrirà di ritorno a Dio, esso comincerà ad essere veramente suo, perché allora Dick comincerà a partecipare alla sua propria creazione. Le sole cose che possiamo tenere sono quelle che diamo liberamente a Dio; quello che cerchiamo di tenere per noi è proprio ciò che sicuramente perderemo". Dick non è solo Edmund, il ragazzino per cui il leone Aslan si sacrifica lasciandosi uccidere nel secondo episodio di Narnia; Dick è, ovviamente, Jack.

Per dirla con le parole di Bonhoeffer la storia della conversione di Lewis raccontata in Sorpreso dalla Gioia è una storia di resistenza e resa. Da questo punto di vista il libro può essere visto come un diario in cui lo scrittore appunta i movimenti del suo animo scosso, avvinto e poi finalmente vinto dall'assalto di Dio, un diario della Gioia (è questo il "nome" di Dio secondo Lewis) a cui farà seguito sei anni dopo il brevissimo e intensissimo Diario di un dolore scritto a seguito della morte della moglie (che, guarda caso, si chiama Joy).

Scrive Lewis a metà della sua autobiografia: "Agnostici di buona volontà parleranno allegramente della "ricerca di Dio da parte dell'uomo"", ma Lewis non è (più) un agnostico di buona volontà, e non parla più "allegramente" perché ha sperimentato "l'inesorabile stretta" di Dio, e quanto può essere terribile la sua bellezza e la sua gioia. Sono queste due le polarità su cui si gioca l'intera esistenza di Jack, la Bellezza e il suo frutto, la Gioia, "... cioè un desiderio inappagato che è esso stesso più desiderabile di qualsiasi appagamento. Io lo chiamo gioia, che è qui un termine tecnico e va nettamente distinto dalla felicità così come dal piacere. La gioia (nel senso che io le attribuisco) ha in realtà in comune con essi una caratteristica, e una sola; il fatto che chiunque l'abbia provata vorrà provarla nuovamente. A parte questo, e solo in base alla sua natura, potremmo anche considerarla una infelicità o un dolore di genere particolare. Ma di un genere che desideriamo. Dubito che chiunque l'abbia sperimentata la scambierebbe mai, ammesso che fosse in suo potere, con tutti i piaceri del mondo. Ma, mentre il piacere lo è spesso, la gioia non è mai in nostro potere".

Alla luce di questa idea di gioia, così commista al dolore, si intuisce la profondità dell'immagine di Aslan, il divino leone protagonista delle Cronache di Narnia, una delle più sorprendenti figure cristologiche della letteratura novecentesca. Aslan, figura a un tempo del Dio creatore e del Cristo redentore che si sacrifica per amore, è un leone, buono e maestoso, dolce e terribile, perché per Lewis Dio è un leone che si mette alla ricerca dell'uomo, che lo bracca e lo abbraccia. "In realtà, un giovane ateo non ha modo di proteggere la propria fede come si deve" confessa in Sorpreso dalla Gioia, "I pericoli lo assediano da ogni parte".

Un permanente stato d'assedio, ecco cos'è la vita per lo scrittore inglese, un assalto che paradossalmente esalta l'umiltà di Dio che, come il padre del figliol prodigo va alla ricerca di tutti, anche di colui che cerca di sfuggire al suo abbraccio: "Allora non mi avvidi di quello che oggi è così chiaro e lampante: l'umiltà con cui Dio è pronto ad accogliere un convertito anche a queste condizioni. Per lo meno, il figliol prodigo era tornato a casa coi suoi stessi piedi. Ma chi potrà mai adorare adeguatamente quell'amore che schiude i cancelli del cielo a un prodigo che recalcitra e si dibatte, e ruota intorno gli occhi risentito in cerca di scampo? (...) La durezza di Dio è più mite della dolcezza umana, e le Sue costrizioni sono la nostra liberazione".

Un luogo pericoloso è il mondo, soprattutto per chi voglia mantenere incorrotta la sua incredulità e voglia impedire a Dio questo processo di liberazione. E Lewis li enumera tutti questi pericoli che hanno attentato e poi minato alle radici il suo ateismo: la bellezza della natura e dell'arte, il dono della gioia che la vita ci regala in maniera sempre improvvisa e imprevista, e poi l'incontro con gli altri uomini, quelli reali, conosciuti fisicamente e quelli incontrati attraverso la mediazione della lettura dei libri.

Tra i tanti di questi "incontri pericolosi", vale la pena citarne tre che giocheranno un ruolo determinante nel cammino di conversione dello scrittore inglese: Chesterton, MacDonald e Tolkien. "Nel leggere Chesterton, come nel leggere MacDonald, non sapevo a cosa andavo incontro" scrive in Sorpreso dalla Gioia, "Un giovanotto che desidera rimanere un perfetto ateo non può andare troppo per il sottile nelle sue letture. Ci sono trabocchetti sparsi dappertutto: "Bibbie lasciate aperte, milioni di sorprese" come dice Herbert, "reti sottili e stratagemmi". Dio è, se così possiamo dire, pochissimo scrupoloso".

Saranno proprio i libri di Chesterton (in particolare L'uomo eterno) e quelli di MacDonald (in particolare Le fate dell'ombra) che "prepareranno" il giovane Jack alla "capitolazione" che però avverrà solo con il colpo finale assestato dall'incontro con Tolkien. I due si conosceranno alla fine degli anni Venti a Oxford, entrambi innamorati delle antiche saghe e leggende, e tra loro nascerà un'amicizia di oltre quaranta anni da cui poi scaturirà la nascita di quei romanzi che oggi tutto il mondo conosce, Narnia e Il Signore degli Anelli.

Se nel 1929 Jack si era inginocchiato e aveva pregato Dio in modo disperato e riluttante, l'amicizia di Tolkien lo portò all'incontro con Cristo. Il 19 settembre del 1931 Jack e Tollers (com'era chiamato dagli amici più intimi) insieme al comune amico Hugo Dyson, dopo cena, fanno la solita passeggiata sul parco del Magdalen College e incominciano a parlare di antichi miti e della Verità "nascosta" in quei racconti.

Finiranno a parlare oltre le tre del mattino e Lewis qualche giorno più tardi scriverà al suo vecchio amico Arthur Greeves: "Da poco sono passato dal credere in Dio al credere in maniera definitiva in Cristo, nel cristianesimo. Cercherò di spiegartelo un'altra volta. La mia lunga chiacchierata notturna con Dyson e Tolkien ha avuto una grossa parte in questo". Come Nicodemo anche l'intellettuale Lewis ha conosciuto la sua notte piena di luce e la sua vita è radicalmente cambiata. Da quel momento diventerà strenuo difensore della fede riconquistata e raffinato divulgatore della verità del cristianesimo: i suoi saggi sulla fede, sul dolore e sull'amore sono ancora oggi tra le opere più valide dell'apologetica cristiana del Novecento.

In questo senso la sua parabola ricorda proprio quella di Chesterton; anche se Lewis non riuscì mai a fare formalmente il passo per entrare nella Chiesa cattolica (ma sostanzialmente lo fece, tanti sono i segnali di questo suo cripto-cattolicesimo, non ultimo la sua splendida corrispondenza epistolare con san Giovanni Calabria) la sua storia, come quella dell'inventore di Padre Brown, è quella di un cuore e di un'intelligenza che si arrendono di fronte alla Gioia che scaturisce dalla Buona Novella e che spazza via tutte le fantasie e le elucubrazioni del razionalismo umano (cosa diversa dalla ragione, meraviglioso dono di Dio).

Chesterton passò al cattolicesimo nel 1922, qualche anno prima di Lewis e poté quindi regalarci due affermazioni che Jack avrebbe potuto sottoscrivere pienamente: la prima nel saggio La Chiesa cattolica e la conversione in cui ribadisce che "Il marchio della fede non è la tradizione: è la conversione. È il miracolo per cui gli uomini scoprono la verità nonostante la tradizione, e spesso a costo di strappare tutte le radici umane (...) Può darsi che tra un secolo o due saranno diventati una tradizione lo spiritismo, il socialismo e la Christian Science. Ma il cattolicesimo non sarà mai una tradizione. Sarà sempre una cosa scomoda, nuova e pericolosa", la seconda in versi poetici, scritti proprio in occasione del passaggio alla fede cattolica: "I saggi hanno cento mappe che disegnano universi fitti come alberi, scuotono la ragione con mille setacci che accantonano la sabbia e lasciano filtrare l'oro: per me tutto ciò vale meno della polvere perché il mio nome è Lazzaro e sono vivo".

(©L'Osservatore Romano - 7 - 8 luglio 2008) __________________________________________________

|

| |

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: Clemente Rebora

Il poeta che non trovò più le parole di Marco Testi

Nel 1928 Clemente Rebora teneva una conferenza sul cristianesimo, la prima di una serie sulle religioni, al Lyceum di Milano. Stava leggendo alcuni passi degli Atti dei martiri scillitani: arrivato al punto in cui i testimoni della fede, non accettando la clemenza del proconsole romano, scelgono di andare incontro alla morte, secondo il ricordo diretto di Margherita Marchione, "non poteva più andare avanti. (...). La vista gli si annebbiava. Qualche cosa gli stringeva la gola. Si prese la testa fra le mani. Si sentì smarrito. Non fu capace di proseguire". È l'apice della crisi, il momento del non ritorno, l'analogon della lettura dell'epistola ai Romani nelle Confessioni di Agostino. Il ricordo della scelta di morte-vita da parte di antichi testimoni della fede, diviene improcrastinabile e improvvisamente chiarissima percezione che quella scelta è necessaria anche per chi la sta ricordando. Il moderno lettore di memorie cristiane diviene, davanti a un pubblico esterrefatto, a sua volta testimone, scegliendo la morte (e il silenzio) alla vecchia vita, unica strada possibile per poter rinascere.

Il resto è storia nota: la comunione - e in un secondo momento la cresima - ricevuta nel 1929 dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, cui Rebora scriverà più volte per manifestargli la sua gratitudine e il suo commosso ricordo, l'ingresso nel collegio Rosmini di Stresa nel 1930, l'inizio del noviziato a Domodossola l'anno dopo e poi l'ordinazione sacerdotale nel 1936.

Si farebbe torto, però, alla complessità del travaglio interiore del poeta milanese se si parlasse di conversione improvvisa, perché Clemente, appartenente a una famiglia imbevuta di ideali laici e risorgimentali e di frequentazione massonica, aveva già manifestato un'ansia latu sensu religiosa: "Nessuno di noi due era mai stato ateo, anzi vorrei dire che tutti e due eravamo sempre stati profondamente religiosi", scrive un suo antico sodale, Goffredo Pistoni. Il giovane autore dei Frammenti lirici, capo d'opera nel 1913 del moralismo vociano, ma allora incompresa e ignorata raccolta poetica, alle radici della scarnificazione ermetica di qualche anno più tardi, aveva iniziato da tempo un cammino spirituale, partendo dal deismo mazziniano di cui era imbevuta la severa moralità del padre. Però questa dirittura etica, condivisa certamente dal giovane poeta, lasciava aperti interrogativi laceranti in un'anima che recava già in sé le stigmate di una inquieta ricerca di senso. Non gli bastava, come ha scritto Renata Lollo, "una verità puramente speculativa". La stessa serietà nei rapporti familiari, lo stesso auto-controllo e la capacità di nascondere e dominare i sentimenti, cominciavano a stargli stretti.

"Io sto con Buddha Cristo Dante Bruno (veggansi gli heroici furori) Vico Alfieri e Leopardi; modestamente, secondo la mia statura. Non faccio professioni di fede che sarebbe inutile; io rispetto il tuo pensiero che ti ha potuto reggere sì maravigliosamente e come figlio non posso far altro. (...) Scusami se forse io abbia assunto un tono irrispettoso di polemica: guardami qui entro e mi potrai vedere tutto e forse anche come mi vorresti. Forse è sorte di chi tende al bene e a ideali oltre il comune, di apparir o pazzo o stravagante o giù di lì". È il brano di una lettera scritta da Clemente al padre, che gli rimproverava lo scarso controllo dei propri nervi, il 22 ottobre 1908: il giovane manifesta la volontà di cercare strade nuove e diverse dalla visione del mondo illuministica di cui era portatore il padre. Ma, come si vede, erano strade costellate di eclettismo e sincretismo, che avevano la funzione essenziale di portarlo fuori da quella sorta di immobilismo in cui si trovava in quel periodo.

In effetti, nella raccolta che seguì i Frammenti, Canti anonimi, uscita nel 1922, si nota la presenza di una nuova ricerca, perché quella situazione di scacco rischiava di portare all'aridità e alla morte: un po' come la disperazione e il nulla della Terra desolata di Eliot che preparano il Mercoledì delle ceneri della rinascita alla fede.

Dobbiamo però andare ancora più indietro, per capire fino in fondo quanto lunga e complessa sia stata la strada della conversione per Rebora, e più precisamente al momento in cui il poeta viene mandato al fronte. Clemente, che si era legato dal 1914 a Lydia Rivolta Natus, colta e sensibile donna di origine russa - l'amore per la donna e la guerra diverranno quasi un tutt'uno nei ricordi del Rebora sacerdote, come segno di morte dell'anima e del corpo - nel dicembre 1915 rimane sepolto sotto una frana causata dallo scoppio un obice da 305, esploso a due passi da lui. L'incidente gli causerà danni fisici e un trauma psichico che rimarrà per sempre impresso nella sua anima.

Non è un semplice evento di guerra, come migliaia in quei durissimi anni, ma per Rebora diviene segno e viatico di un destino: nel nosocomio di Bologna, uno psichiatra, colpito da alcune parole del poeta, diagnosticò una "manìa dell'eterno". Un segno dei tempi: da una parte la medicina ufficiale e il positivismo di metodo dell'Italia di primo Novecento, dall'altra un bisogno di nuovo respiro che veniva da molto lontano e che nell'incidente di guerra aveva avuto modo, tragicamente, di uscire allo scoperto.

Con la conversione, l'entrata in convento e il successivo silenzio, sembrano perdersi, secondo Contini, le tracce del Rebora poeta "espressionista". Da questo silenzio, che il poeta lombardo (ma di ascendenti liguri) si era coscientemente e rigorosamente auto-imposto, riemergono di quando in quando tracce poetiche: tra il 1946 e il '47 escono due nuove edizioni dei suoi versi e nel 1956 gli inediti Canti dell'infermità. Qualcosa non è andata persa di quella antica stagione, proprio quando il frate rosminiano scriveva per i confratelli poesie dedicate all'amore di Gesù per le feste comandate, per le occasioni d'incontro o per matrimoni, ma non di gente importante: una volta compose una poesia come dono di nozze per un cieco di guerra, su invito di una bambina. Inoltre, nell'approssimarsi del tramonto terreno del poeta è possibile rilevare profonde tracce dell'inizio, come in una lirica datata 13 gennaio 1956, nella quale si notano molti punti di contatto con la precedente produzione: "Tutto è al limite, imminente: / per lo schianto, basta un niente; / da un gran vuoto / tutto esorbita nel moto, / anime, famiglie, consorzi; / tutto è un farsi avanti a spinte e a sforzi: / sono contati gli istanti". Si penserebbe quasi al Rebora dei Frammenti lirici, se non fosse che più avanti si parla direttamente di Dio, e che c'è un richiamo alla propria vicenda: "Un che sa, ed è dei capi / (Nicodemo forse?) / scorta luce ove è Gesù, / all'oscuro s'inoltra, / e in segreto, a tu per tu, / chiede qualcosa di sicuro". Eccolo, il "vecchio" Rebora, poeta di talento, ma involto in una crisi senza apparente speranza: è il Nicodemo che si accosta nel segreto - quasi ancora dubitasse - a Gesù, e chiede una parola che lo traghetti al sicuro, dall'altra parte del guado.

Quello che è venuto dopo la conversione, non sembra più interessare i critici letterari, perché riguardava un uomo che rinunciava talvolta al canto, per comporre poesiuole di comunione e di Natale facili, rime che tutti, e non solo pochi intimi, potessero cantare nelle feste religiose.

Solo pochi hanno colto l'abissalità della scelta: il sacrificio del vecchio sé fino a farsi umile catechista, per diventare unicamente voce del Verbo. In occidente vi sono stati pochi esempi come questo. Aveva ragione Claudel: la spasmodica tensione che spinse l'ancor giovane Rimbaud verso il silenzio aveva anche dell'angelo, non solo del demone.

Eppure questa rinuncia sarebbe divenuta, in altri tempi o in altri luoghi, materia di costruzione di un mito. Ma sarebbe stato un mito troppo "sfacciatamente" religioso, in contrasto con la mitologia "laica" di quei tempi.

Che se ne fa la storia della letteratura di un poeta che apparentemente rinuncia al canto, quel canto che pure - ma molti anni dopo - lo avrebbe reso un mito del primo Novecento, indicato a dito dagli storici della letteratura come l'iniziatore della nuova "melica" insieme a Dino Campana? Che se ne fanno gli addetti ai lavori di un poeta che cita costantemente le Scritture nei suoi versi?

Eppure, se fossero stati più attenti, avrebbero trovato impressionanti episodi in cui il dolore dell'agnello sacrificale nella Bibbia, del Cristo nei vangeli e di Clemente nelle poesie del convento divenivano poeticamente una cosa sola, come in "Solo calcai il torchio", in cui il sacerdote sofferente fa accenno all' "incomprensibile amore del Padre", riprendendo fedelmente Isaia, 63, 3. In Rebora il racconto del re-vendemmiatore, che sconfigge i nemici di Israele senza l'aiuto del suo popolo caduto nel peccato è figura del Cristo patiens, ricoperto del suo sangue versato per gli uomini, e anche della sofferenza del poeta, che la offre come espiazione.

È evidente qui l'identificazione assoluta di Rebora nel Cristo sofferente, per cui ambedue possono affermare di aver sparso in libagione il loro sangue, Cristo per libera scelta, il poeta-sacerdote per l'infermità che lo sta sempre più avvicinando al Vivente. Una identificazione con l'agnello sacrificale che lo avvicina all'altra grande epopea incompresa del nostro Novecento, gli Orfici di Campana.

Resta il fatto di una poesia che continua anche dopo la conversione, spesso con soluzioni che ricordano i Frammenti. Nonostante l'aspirazione al silenzio, la voce ritorna. Nonostante il tentativo di mutarla, di disciplinarla nell'ubbidienza, nella regola, essa riprende il suo antico ruolo, solo che stavolta aveva trovato la sua strada: Dio e gli altri.

La grande crisi di identità dell'antico poeta era divenuta dono di sé in modi che l'uomo contemporaneo (con le dovute eccezioni: Giovanni Boine, Benjamin Crémieux, Jean Chuzeville e più tardi Carlo Betocchi) non poteva comprendere. Il poeta perduto aveva affrontato la solitaria strada dell'ineffabile, che lo avrebbe portato a distanze irreparabili dal suo vecchio uomo e, in taluni casi, anche dagli altri.

(©L'Osservatore Romano - 12 luglio 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: il personaggio «C33» di Oscar Wilde

La gentilezza che spezza

il cuore di pietra di Antonio SpadaroQualcuno ricorderà L'Annuario del parroco, una bella raccolta di Testi e documenti di vita sacerdotale e di arte pastorale, curata al suo sorgere nel 1955 da don Giuseppe De Luca. In quelle pagine la vita sacerdotale veniva declinata con maestria con l'arte pastorale. La parola arte aveva il suo senso proprio e non era dunque solo una maschera dei termini, oggi più comuni, di tecnica o metodologia. Nel 1970, quando da sette anni l'Annuario era curato da don Giuseppe Badini, nella sezione "I pozzi delle anime" appare un brano dal titolo "Il posto di Cristo è veramente tra i poeti". Il suo autore è Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, noto più comunemente come Oscar Wilde (1854-1900). È un testo tratto da quella lettera che va sotto il nome di De profundis. Perché don Badini cita questa lettera del "pagano" Wilde tra le letture possibili di un buon sacerdote?

Il De profundis, tra le più intense della produzione wildiana, è una lunga lettera a lord Alfred Douglas. Perché Wilde l'ha scritta? Per rispondere è necessario entrare almeno succintamente nella biografia dello scrittore. La vita di Wilde è definibile come "estetica", catturata dalla bellezza e dai suoi riflessi fascinosi. In fondo poi tutto, fino a un certo punto, andò bene nella sua esistenza: una brava e affettuosa moglie, due bambini, il successo. Ma non durò a lungo. L'affetto per la moglie era fin troppo spiritualizzato ed estetizzante per resistere. I luoghi dove il giovane Wilde, certe notti, si perdeva erano i bassifondi, dove andava alla ricerca di ragazzi sessualmente compiacenti. L'equilibrio creato non poteva durare a lungo e infatti si spezzò quando Wilde fece la conoscenza di lord Douglas. Quest'amicizia portò lo scrittore insieme all'esaltazione e alla rovina economica e morale. La parabola discendente giunse a portare Wilde in tribunale, giudicato e condannato per pederastia. Siamo nell'Inghilterra del 1895. Il mondo di Wilde, già uomo di successo, si capovolse.

Gli anni di carcere furono durissimi, confortati solo da qualche lettura, e tra queste quella di Dante, del Nuovo Testamento, dei Pensieri di Pascal, della Vita di Gesù di Renan. In questo contesto Wilde scrisse il De profundis, che si configura come il grido stesso dell'anima che dall'abisso della disfatta cerca di risalire alla luce: "Dalla mia natura sono venuti fuori una selvaggia disperazione, un abbandono al dolore pietoso da guardare, furore terribile e impotente, amarezza e sdegno, angoscia che piangeva a gran voce, infelicità che non riusciva a trovare sfogo, dolore muto. (...) non potevo sopportare che (le mie sofferenze) fossero senza significato. Ora trovo, nascosto da qualche parte della mia natura, qualcosa che mi dice che niente al mondo è senza significato, e meno di tutto la sofferenza". Cosa è capace di trasformare il "dolore muto" nella "bellezza del dolore"? La risposta si può trovare in un'opera di Wilde forse meno nota eppure strordinaria: The Ballad of Reading's Gaol (La ballata del carcere di Reading), un poemetto di 109 sestine scritto dopo la scarcerazione. Scontata la sua pena, Wilde si rifugia a Berneval, un paesino della Francia. Lì comincia a comporre l'opera che uscì esattamente 110 anni fa, nel 1898, dapprima anonima: il suo nome apparirà solo nella settima edizione fino alla quale l'autore si celò sotto i numeri della sua matricola carceraria "C33". Il protagonista è un uomo, di cui non viene fatto il nome, che aveva ucciso la donna che amava e che la legge ha giustiziato.

La Ballata si apre con l'immagine del condannato che cammina tra i carcerati con un triste abito grigio. In pochi tratti Wilde prosegue descrivendo tasselli e figure di vita carceraria, con straordinaria efficacia fino a descrivere quella "sete morbosa / Che ti insabbia la gola, prima / che il boia con i suoi guanti da giardiniere / Esca dalla porta imbottita / E ti leghi con tre corregge di cuoio, / Che la gola non provi sete mai più". Wilde percepisce il pianto, la "guancia che trema", la preghiera "a labbra di creta" mai fuori dallo sguardo altrui.

Viene il giorno dell'esecuzione della sentenza e l'autore riflette: "Come navi a bufera spinte / Incrociammo le rotte: / Segno o parola non facemmo, / Nulla c'era da dire; / Non la santa notte incontrammo, / Ma di vergogna il giorno". Non la santità aveva segnato il loro incontro, ma la vergogna, ciascuno nella sua cella, nel suo "inferno separato: il mondo ci aveva espulsi dal suo cuore, / E Dio dalla Sua cura". Il senso dell'abbandono vince la riflessione e le immagini luminose perché ci si scopre presi dalla "ferrea tagliola" del peccato, trapassati dalla sua spada "fino all'elsa avvelenata". La preghiera accompagna queste emozioni di tristezza e di angoscia ("Tutta notte pregammo inginocchiati"). L'orologio della prigione "Trafisse l'aria tremante" e "Al gancio di trave annerita / L'unta corda vedemmo, / La preghiera si udì che il laccio / In stridìo strangolò". Il cadavere, nudo e incatenato, "avvolto in un lenzuolo di fiamma", è ceduto alla calce che lo divora. Quel pezzo di terra sarà interdetto alla semina perché sconsacrato. Resterà sterile e spoglio perché in carcere pensano "che un cuore di assassino corromperebbe / Anche i loro semi innocenti". Ecco il "dolore muto", espressione di una condanna senza appello.

Ma a questo punto il grido di Wilde è incontenibile nel suo sdegno: "Non è vero! La terra di Dio è gentile", pietosa, migliore più di quanto la mente dell'uomo possa sapere o immaginare: "La rosa rossa potrebbe fiorirvi / più rossa ancora e più bianca la bianca". La Grazia ha percorsi insondabili e si manifesta proprio dove l'angoscia divora il cuore e il senso del peccato sembra non lasciar respiro. Alla "dolce aria di Dio", al raggio del suo sole potrebbe venire "Dalla bocca una rosa rossa! / Una bianca dal cuore!". Infatti "chi può dire per quali strane vie / Cristo porta alla luce la Sua volontà?". La via della Grazia può essere strana, insolita, ma viene comunicata dal fatto che "il Figlio di Dio è morto per tutti".

La "strana via" parte dalla Croce di Cristo, davanti alla quale la sofferenza senza senso e il "dolore muto" diventano grido di appello prima e poi di stupore per la salvezza che ricorda da vicino ciò che sant'Ignazio scrive nei suoi Esercizi Spirituali, dopo aver proposto la meditazione sul peccato: "Grido di stupore con profonda commozione, considerando che (...) la terra non si sia aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni per tormentarmi in essi per sempre" (n. 60). Si ha la netta percezione che la "gentilezza" della "terra di Dio" sia icona, immagine viva della salvezza.

Le leggi di Dio, quelle eterne, sono come la terra: gentili, clementi, buone a tal punto che spezzano il cuore di pietra. E questa frattura è la porta attraverso la quale Cristo può entrare nella vita di un uomo. Nessuna durezza può sbarrargli il passo: "Ogni cuore umano che si spezza / In cella o cortile di carcere, / È come l'anfora spezzata che rese / Il suo tesoro al Signore, / E colmò la casa del sudicio lebbroso / Del profumo del più prezioso nardo". Anche se di pietra, il cuore spezzato dalla Grazia è come l'anfora di nardo che nel Vangelo appare infranta per profumare i piedi di Cristo. E questo profumo stilla da un cuore di peccatore, anche da quello di un omicida. Allora, esclama Wilde, "Beati coloro il cui cuore può spezzarsi / E conquistare la pace del perdono!". Anzi, "Se non per il cuore spezzato / Come entrerebbe Cristo?". Il cuore spezzato è una condizione perché il vangelo e il perdono non scorrano via come su una superficie impermeabile.

Il carcere può diventare luogo di salvezza perché a contatto con il Cristo, la bruttura del peccato è tolta, e la "bellezza del dolore" si rivela. Ecco la conclusione e la risposta alla domanda che ponevamo all'inizio: il dolore "bello" è quello proveniente dalla commozione stupita che si ritrovano coloro il cui cuore è stato spezzato dalla gentilezza di Dio. Ecco "il centro motore dell'arte di Wilde": "L'uomo non può arrivare al cuor divino se non attraverso quel senso di separazione e di perdita che si chiama peccato" (James Joyce).

(©L'Osservatore Romano - 16 luglio 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: da Agostino a Saulo

Contro l'abitudine la sfida più difficile di Gianfranco Ravasi

J'ai pleuré et j'ai cru: "ho pianto e ho creduto". Bastavano questi due verbi a Chateaubriand per descrivere nel suo Génie du Christianisme (1802) la conversione che dal razionalismo scettico l'aveva ricondotto alla fede dell'infanzia. Anche a Gesù nella sua prima, lapidaria predica pubblica erano stati sufficienti due verbi per scuotere la coscienza dei suoi uditori: Metanoèite kài pistèuete, "convertitevi e credete!" (Marco, 1, 15). Il verbo greco della conversione era significativo perché esigeva una sorta di torsione del noùs, ossia della mentalità che doveva optare per una nuova visione della vita e dell'essere (verbo e relativo sostantivo risuoneranno ben 56 volte nelle pagine neotestamentarie).

Più di taglio "spaziale", ma semanticamente analogo, era il termine che le Scritture ebraiche avevano selezionato: shûb, cioè "ritornare", invertendo la rotta sbagliata, vocabolo reso dall'antica versione biblica greca dei Settanta con un pregnante epistrofè, segno di una svolta radicale. E la mirabile parabola detta "del figlio prodigo" è quasi la sceneggiatura filmica di una perversione del percorso della vita e del "ritorno" in se stessi e verso la casa paterna lasciata prima alle spalle (si legga Luca, 15, 11-24).

Alla galleria di ritratti di convertiti che il nostro giornale sta proponendo in questo periodo, vorremmo aggiungere, allora, una riflessione di carattere generale su un fenomeno che spesso ha inciso non solo sulla vicenda personale di molte persone, ma anche nella stessa storia dell'umanità. Certo, le conversioni hanno tipologie differenti e possono ricevere denominazioni antitetiche secondo le diverse prospettive: ci può essere, infatti, una conversione che è tale per i cristiani, ma diventa "apostasia" per un'altra confessione di fede. C'è anche la svolta politica che spesso, però, lascia una traccia di sospetto e può persino essere classificata sotto il termine realistico di "voltagabbana". C'è la trasformazione ideologica da una concezione filosofica a un'altra (in filosofia si ha anche il procedimento di "conversione logica", già illustrata da Aristotele). Alla galleria di ritratti di convertiti che il nostro giornale sta proponendo in questo periodo, vorremmo aggiungere, allora, una riflessione di carattere generale su un fenomeno che spesso ha inciso non solo sulla vicenda personale di molte persone, ma anche nella stessa storia dell'umanità. Certo, le conversioni hanno tipologie differenti e possono ricevere denominazioni antitetiche secondo le diverse prospettive: ci può essere, infatti, una conversione che è tale per i cristiani, ma diventa "apostasia" per un'altra confessione di fede. C'è anche la svolta politica che spesso, però, lascia una traccia di sospetto e può persino essere classificata sotto il termine realistico di "voltagabbana". C'è la trasformazione ideologica da una concezione filosofica a un'altra (in filosofia si ha anche il procedimento di "conversione logica", già illustrata da Aristotele).

Ma la "conversione" per eccellenza rimane quella religiosa. Essa può segnalare il transito dall'ateismo o dall'indifferenza agnostica all'accoglienza del divino e della trascendenza secondo un Credo particolare. Ma può anche essere la ripresa ardente di una fede smarrita o appannata dalla consuetudine: "La conversione più difficile - scriveva un autore spirituale, Louis Evély, nel saggio C'est toi cet homme - è quella a cui tutti siamo chiamati, all'interno della nostra religione".

Ed è interessante notare che uno dei più originali teologi del secolo scorso, di cui ebbi la fortuna di essere discepolo, il gesuita canadese Bernard Lonergan (1904-1984), nella sua opera Method in Theology (1972), considerava la triplice categoria della conversione - intellettuale, morale e religiosa - come strutturale nella stessa epistemologia teologica, secondo una gradazione progressiva d'orizzonte, ma anche secondo un intreccio indissolubile. Alla sorgente, comunque, della conversione religiosa c'è la teofania: è un atto esterno alla creatura che, attraverso mediazioni di vario genere, procede da Dio. È ciò che teologicamente è definito da san Paolo come "grazia", chàris in greco, da cui nasce la charitas latina, ossia l'atto d'amore divino.

Suggestiva è la frase dell'Apostolo che si stupisce lui stesso dell'asserto profetico su cui costruisce la sua dichiarazione: "Isaia arriva fino ad affermare: Mi sono fatto trovare (dice il Signore) anche da quelli che non mi cercavano: mi sono rivelato anche a quelli che non si rivolgevano a me" (Romani, 10, 20). Potremmo rievocare, a questo proposito, l'intuizione di un famoso teologo protestante: stravolgendo con una sola lettera il celebre motto cartesiano, Karl Barth aveva sintetizzato ogni nascita alla fede così: Cogitor, ergo sum, "sono pensato ("amato" secondo il linguaggio biblico), quindi sono".

Il primato della grazia divina ovviamente non elide la libertà del chiamato che può sottrarsi o allentare i tempi della conversione. Significativo è il percorso dell'altro celebre convertito della storia, Agostino. Il fascino dell'ideologia, l'attrazione del piacere, le esigenze del successo lo trattengono a lungo nella palude di un'esistenza piacevole ma insoddisfacente. Alla fine, però, la voce di Ambrogio, il convincente vescovo di Milano e l'epifania divina celata sotto una voce infantile che lo invita: Tolle, lege; tolle, lege!, lo conducono a prendere in mano e a leggere il codice dell'epistolario paolino che il futuro santo apre su un appello decisivo: "Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri!" (Romani, 13, 13-14).

Era l'estate del 386: nasceva così uno dei maggiori Padri della Chiesa, sbocciava quel capolavoro che saranno le Confessioni, storia di una conversione, si apriva l'itinerario ideale di uno dei geni dell'umanità e si delineava anche il modello di ogni conversione, talmente intrecciata con la scelta ascetica del vescovo di Ippona da aver successivamente fatto designare i monaci nella loro professione di vita religiosa come conversi. Certo, tanti altri sono i convertiti emblematici, a partire dalla peccatrice evangelica o da Zaccheo, passando per Francesco d'Assisi o Ignazio di Loyola, fino al nostro Manzoni.

Tante saranno le conversioni più modeste e nascoste che coinvolgeranno pure i transiti da una fede all'altra. Ma per tutti risuonerà sempre quel monito di Cristo: "Convertitevi!", destinato anche a chi frequenta i luoghi di culto e si ritiene un credente che non ha bisogno di conversione. Due importanti teologi francesi del Novecento, Jean Daniélou e Yves Congar, per vie diverse giungevano, infatti, alla stessa conclusione: "Un cristiano non è che un pagano sulla via della conversione (...) Le nostre chiese sono ancora piene di pagani che vanno a messa".

Per la tradizione cristiana il prototipo per eccellenza del convertito rimane, comunque, la figura di Paolo. Egli rievoca, autobiograficamente, in modo allusivo nelle sue lettere l'esperienza vissuta - forse nell'anno 32 - sulla strada che lo stava conducendo a Damasco.

Così, scrivendo ai cristiani di Filippi, ricorre a un folgorante verbo greco, katelèmften, cioè "fui afferrato, ghermito, conquistato, impugnato" da Cristo (3, 12). In altri passi del suo epistolario si accontenta di indicare una divisione netta tra un "prima" e un "poi", linea di demarcazione tra il persecutore e l'apostolo di Cristo (Galati, 1, 11-17; Filippesi, 3, 3-17; 1 Timoteo, 1, 12-16): non per nulla nel suo famoso oratorio Paulus il musicista Felix Mendelssohn-Bartholdy farà impersonare da due bassi diversi la voce di Paolo prima e dopo la conversione.

Ai Corinzi semplicemente chiede con una domanda retorica: "Non ho io visto Gesù, il Signore?" (i, 9, 1) e conferma: "Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto" (i, 15, 8). Oppure, riferendosi a un simbolo luminoso (che poi riprenderemo), ricorda che "Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che brilla sul volto di Cristo" (ii, 4, 6). Il massimo che riusciamo a strappargli è ciò che confessa ai Galati: "Quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunziassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco" (1, 15-17).

Se vogliamo sapere qualcosa di più di ciò che accadde su quella strada per la capitale siriana (diventata l'emblema delle conversioni: si pensi solo all'opera Verso Damasco del drammaturgo svedese August Strindberg), dobbiamo ricorrere a chi - almeno per un certo periodo della sua vita - fu compagno dell'Apostolo nei suoi viaggi missionari, cioè san Luca.

Ebbene, egli nella sua seconda opera, gli Atti degli apostoli, per ben tre volte narra la svolta radicale che fece di Paolo un missionario di quella "setta" che egli voleva contrastare con fierezza fin nel territorio della Siria. Infatti, Luca ricorda che egli recava con sé "lettere" del sommo sacerdote gerosolimitano destinate alle comunità ebraiche damascene perché si impegnassero nel bloccare la nuova eresia che veniva denominata (a più riprese negli Atti) col suggestivo vocabolo "Via".

La prima narrazione è nel capitolo 9 ed è alla terza persona. Due sono gli atti. Da un lato, c'è l'incontro di Paolo con Gesù e poi con un membro della comunità cristiana di Damasco di nome Anania, che non solo gli va incontro accogliendolo come un fratello, ma che lo libera anche dalla cecità causata dal bagliore della visione. D'altro lato, c'è ormai l'Apostolo che "subito nelle sinagoghe annuncia che Gesù è il Figlio di Dio" (v. 20). Ma fermiamoci per un momento all'esperienza iniziale dell'incontro, che Luca dipinge coi contorni di una visione, simile a quelle che costellano la Bibbia e che hanno come destinatari, ad esempio, il patriarca Giacobbe o i profeti Ezechiele e Daniele. Ecco le parole dell'evangelista: "All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: Chi sei, o Signore? E la voce: Io sono Gesù, che tu perseguiti!" (9, 3-5).

Come è evidente, non si parla di una caduta da cavallo come amerà immaginare l'iconografia successiva (chi non ricorda il celebre dipinto di Caravaggio in Santa Maria del Popolo a Roma?), ma di una folgorazione che fa incespicare e cadere a terra. C'è un elemento interessante in quel dialogo tra Saulo (che è il nome ebraico dell'Apostolo e che vuole idealmente marcare il suo passato, destinato ora a morire con "l'uomo vecchio", per usare una nota espressione paolina) e la voce di Cristo. Saulo stava recandosi a Damasco per incatenare i discepoli di Gesù; Cristo si identifica con loro: "Io sono Gesù, che tu perseguiti!".

Come ha fatto notare Benedetto xvi nel suo discorso di apertura dell'anno paolino, Cristo stabilisce un nesso di identità con la Chiesa che è il suo corpo. Ed è altrettanto significativa una nota apparentemente marginale ma forse allusiva: Saulo rimane cieco per tre giorni (9, 9) e quando viene battezzato si dice che i suoi occhi si illuminano ed egli "si alza": ora il verbo greco anàstas, l'"alzarsi", è lo stesso che viene usato nel Nuovo Testamento per la risurrezione di Cristo. Ai tre giorni oscuri del sepolcro subentra il levarsi luminoso della risurrezione-rinascita: nella Lettera ai Romani Paolo descriverà il battesimo in modo analogo, secondo lo schema della "sepoltura-risurrezione" di Cristo (6, 3-9).

Abbiamo detto che sono tre i racconti lucani di questa avventura spirituale radicale vissuta dall'Apostolo. Riserviamo un cenno anche agli altri due. Nel capitolo 22 degli Atti, la narrazione è in prima persona. Siamo nel tempio di Gerusalemme e Paolo sta per essere linciato dai suoi antichi correligionari. Ma il comandante della coorte romana di stanza in quell'area lo sottrae alla folla e lo conduce nella fortezza Antonia, ove gli concede di arringare il popolo che continua a pressarlo. In ebraico Paolo racconta autobiograficamente la vicenda della via di Damasco, ricalcando il primo testo degli Atti. Egli, però, sottolinea ora che i suoi compagni di viaggio "videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava", a differenza del primo racconto ("sentivano la voce, ma non vedevano nessuno" 9, 7). Si tratta, quindi, di un'esperienza che ha qualche eco esterna, ma che rimane profondamente personale e interiore. Ci sono stati, perciò, alcuni critici che hanno parlato in modo "razionalistico" di allucinazione.

In realtà, la menzione esplicita dei personaggi coinvolti (anche con nomi propri, come Giuda che ospita Paolo a Damasco nella sua casa sulla "via Diritta" o come il citato Anania) attesta il realismo di un evento che è confermato, come si diceva, anche da una terza testimonianza. Essa è presente in Atti 26, 12-23. Ora l'Apostolo è agli arresti presso il governatore romano Festo nella città di Cesarea Marittima, la residenza degli alti funzionari imperiali in Palestina (si ricordi che qui si svolgerà anche la vicenda del centurione Cornelio, descritta nel capitolo 10).

In visita ufficiale in quella città costiera si presenta la coppia principesca di Agrippa ii, discendente del re Erode, e di sua sorella Berenice che era anche la sua compagna incestuosa. Ebbene, Paolo davanti a loro - in attesa di essere trasferito a Roma per il processo d'appello da lui richiesto come cittadino romano - ripete la storia della sua conversione al cristianesimo.

La sostanza dell'evento è sempre la stessa, ma appaiono anche alcune variazioni e novità. Così, non entra in scena Anania; a terra cadono pure i compagni di viaggio e non solo Paolo; curiosamente Cristo cita un proverbio greco, attestato anche dagli scrittori Euripide e Pindaro, che è però detto dalla voce divina in ebraico: "Duro è per te recalcitrare contro il pungolo" (26, 14). L'immagine è forte e vivace ed è desunta dal mondo agricolo: il contadino stimola l'animale da soma con un bastone chiodato in punta.

Ma le parole di Cristo, in questo racconto, vanno oltre e delineano la futura missione dell'Apostolo, "ministro e testimone", quella di "aprire gli occhi (a ebrei e pagani, proprio come era accaduto allo stesso Paolo) perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità" della salvezza (26, 18). Sono queste le ultime parole di Cristo presenti nell'intera opera lucana, un mirabile suggello alla storia di un convertito, che per tutta la sua vita e con tutta la sua stessa esistenza testimonierà quelle parole di Gesù da noi citate in apertura alla nostra riflessione: "Convertitevi e credete!".

(©L'Osservatore Romano - 3 agosto 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: Giuseppe Ungaretti

«E Tu non saresti

che un sogno?» di Claudio Toscani

"Chiuso fra cose mortali / (Anche il cielo stellato finirà) / Perché bramo Dio?". È il primo lampo religioso di Giuseppe Ungaretti, reperibile in Dannazione del 29 giugno 1916, cui segue, stessa data, Risvegli, dall'annientante: Ma Dio cos'è?

Uno sguardo alle Concordanze - edite nel 1993 dall'editore Olschki - fornisce rivelanti ricorrenze ai lemmi "Cristo", "Dio" e "Signore", ma se teniamo da subito presente la data della settimana santa del 1928 - momento della conversione - relativamente poche sono le frequenze dei sacri nomi precedenti l'evento.

Giusto del 1828 è La Pietà, poesia nella quale, mentre si dichiara ferito, inquieto, malinconico, debole fra uomini deboli ("fiumana d'ombre"), chiede: "Dio, coloro che t'implorano / Non ti conoscono più che di nome?", e poco dopo: "E tu non saresti che un sogno, Dio?". Pure del 1928 è La preghiera, ma qui il Signore è un "sogno fermo", un rasserenante patto tra Lui e gli uomini. Giusto del 1828 è La Pietà, poesia nella quale, mentre si dichiara ferito, inquieto, malinconico, debole fra uomini deboli ("fiumana d'ombre"), chiede: "Dio, coloro che t'implorano / Non ti conoscono più che di nome?", e poco dopo: "E tu non saresti che un sogno, Dio?". Pure del 1928 è La preghiera, ma qui il Signore è un "sogno fermo", un rasserenante patto tra Lui e gli uomini.

Nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio del 1888 da famiglia italiana proveniente dalla Lucchesia, gente rigorosamente religiosa, madre pia e tollerante, Ungaretti lascia ventiquattrenne la città natale per Parigi. Conosce l'Italia ma non vi approda che nel 1914, a Milano, da dove si trasferisce poi a Roma, nel 1921, dopo aver pubblicato Il porto sepolto (1916) e Allegria di Naufragi (1919).

Biografia e bibliografia di Ungaretti sono talmente note, e il tema di queste righe talmente pregnante, che non c'è spazio per ripercorrere vita od opere se non in rapporto al motivo assunto (per comodità si ricorda che Sentimento del tempo esce nel 1933, Il dolore nel 1947 e La terra promessa nel 1950).

Della religione che vede praticata in Egitto, il giovane Ungaretti è colpito dai precetti che aderiscono alla sensualità, a cominciare dalla condivisione, da parte dei fedeli arabi, di ogni atto della propria vita, anche fisica, con la divinità, ma al momento della rivelazione cristiana quella dimensione trasmuterà in lui in un discorso di ricca e piena e viva verità umana dentro un ben altro discorso d'amore. Poi, per lui la religione sarà più propriamente speranza, se pur di fronte al mistero, e la poesia, da quando diventerà la fondante forma della sua espressione, atto di liberazione secondo una nozione di libertà che è nozione stessa di Dio: "Il sentimento della libertà è poesia, slancio di comunione con il divino, con Iddio il quale è libertà intatta, onnipotenza pura".

Semplice a volte e a volte impossibile risalire alle origini d'una sia pur dichiarata e datata svolta religiosa: in Ungaretti se ne colgono tracce dagli esordi nonché un definitivo sigillo nell'inoltrata vecchiaia: stratigrafia dell'anima che alla fine ci consegna in un altalenante, ma assiduo seguito di accensioni, transiti, lieviti, tensioni e fermenti. Non si assesta d'un tratto, in lui il credente, anche se la dichiarazione è inoppugnabile e circostanziata.

"Nel 1928, dal Monastero di Subiaco dove avevo trascorso ospite una settimana, di ritorno da Marino dove allora risiedevo, d'improvviso - in quell'anno mi sarebbero nati gl'Inni - seppi che la parola dell'anno liturgico mi si era fatta vicina all'anima. Non che, nella sua attuale perennità, quella parola non mi trovasse a volerla amare, da lunghi anni intento. Nella parola mi ero affannato sino dai miei inizi...".

L'eterno, la verità, la pietà, l'innocenza: non c'è un solo istante in cui la poesia di Ungaretti non muova da un'aspirazione in qualche modo religiosa, ma da quel momento in poi si fa più scavato e fisso il rapporto con le leggi inconoscibili della storia, del millenario operare dell'uomo via via più schiavo di un transito terreno complesso e stritolante.

"Una civiltà minacciata di morte mi induceva a meditare il destino dell'uomo e a sentire il tempo, l'effimero, in relazione con l'eterno. La mia poesia stava per non accorgersi più di paesaggi e accorgersi invece con estrema inquietudine, perplessità, angoscia, spavento, della sorte dell'uomo".

Egli stesso è diviso, anche se dentro di sé ha deciso, tra appagamento e interrogazione, preghiera e angoscia, felicità e spavento, deserto e "terra promessa". Canzone e grido.

A suo tempo, ogni cosa: molto di tutto ciò già verificato, molto da vivere da qui in avanti e sino alla fine. Il buio che dentro di sé cerca di diradare, si infittisce nel mondo; tra gli uomini e la verità la frattura si fa abissale; il pensiero umano naufraga in un suo fondo inferno materialista.

Da quando Ungaretti si fa esplicitamente cattolico, le antiche sinopie religiose della sua poesia si animano di una inedita fede in cose supreme, quelle stesse che Mario Apollonio aveva accreditato da tempo ai versi del poeta e del compagno di strada, lingua del vivere e dell'essere.

Ungaretti si era recato a Subiaco in vicinanza della Pasqua del 1928 ospitato dall'amico don Francesco Vignanelli - anche lui prima incredulo, nonostante avesse un fratello monaco nell'abbazia di Montecassino, poi convertitosi e frate benedettino. Non era la prima volta che si recava alla grotta del "Sacro Speco" della cittadina laziale: nel 1925 vi era giunto con la moglie Jeanne Dupoix (morta nel 1958), ma ora arrivava in treno, in profonda crisi religiosa, per la liturgia pasquale e per partecipare agli esercizi spirituali.

"M'hai discacciato dalla vita. // Mi discaccerai dalla morte?". È un altro distico de "La pietà". E poi: "Fulmina le mie povere emozioni, / Liberami dall'inquietudine. // Sono stanco di urlare senza voce".

Sarà l'asciuttezza, la secchezza della pronuncia, la sua sconvolgente intensità sempre abitata dall'anima, ma ogni parola sembra rimandare a un assoluto.

Questa la prima risoluta manifestazione d'una "consegna" a Cristo; questa la fine della lunga e a volte inconscia aspettazione di una fede che: "Anche se altre mire prima mi seducevano, nella mia persona dissimulandosi non cessava d'attendere".

Cos'altro opporre alle parole di una lettera di poco prima a Jean Paulhan - Je ne vais pas me convertir, mais essayer de trouver un peu de repos. Je suis très profondement païen, et tout de même j'ai l'âme chrétienne - se non la speranza del Nome dentro l'orrore del vuoto?; l'ansia del sacro, o d'un registro "alto", dentro il dubitoso perdurare di un'assenza ontologica?; una religiosità già scavata e sgomenta di fronte all'ultima protesta dello scetticismo?

Ma se di ogni conversione è giusto, interessante, doveroso, conoscere sintomi e segnali, non meno giustificato, attraente, necessario, verificarne la tenuta e la coerenza nel passare del tempo.

Per Ungaretti, una sorta di metafisica prova del nove, o di giobbico assalto al baluardo del suo credo, avviene un decennio dopo il fatidico, o meglio il provvidenziale 1928: il figlio Antonietto ha nove anni quando, per una diagnosi errata, muore di peritonite a metà del 1939. E sarà il tempo di un improgettato, imprevedibile dolore che esigerà quasi altri dieci anni per vedere la luce come omonima raccolta.

Nella vita, nella memoria, nell'anima, riappare il dramma manzoniano espresso nell'inossidabile Natale del 1833. Strazio, tormento, sbigottimento, grido: una consonanza che lo terrà, in così assediato fortilizio della fede, ancorché colpito e travolto, saldo e salvato ("Ora che osano dire / le mie blasfeme labbra: / "Cristo, pensoso palpito, / Perché la Tua bontà / S'è tanto allontanata?"").

Ma è però vero, e in ciò sta il segno della autenticamente cristiana redenzione del suo dolore, che l' interrogativo posto da Ungaretti non è a scudo esclusivo del suo dramma. Stando tempi di bellica tragedia europea, il poeta conclude: "Cristo, pensoso palpito, / Astro incarnato nell'umane tenebre, / Fratello che t'immoli / Perennemente per riedificare / Umanamente l'uomo, / Santo, santo che soffri, / Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, / Santo, santo che soffri / Per liberare dalla morte i morti / E sorreggere noi infelici vivi, / D'un pianto solo mio non piango più".

Corrispondenza cercata e raggiunta, nell'infinito Dio di tutto e tutti, del dolore singolo e universale. Non sarà ancora la catarsi assoluta, ma è certo il momento pieno ed esaltante nella fede in una provvidenza che agisce nella storia.

Il dono della conversione continua a mettere anima nelle parole.

La rivelazione in lumine crucis ha definitivamente liberato l'uomo e il poeta dal suo pianto solitario e disperato.

(©L'Osservatore Romano - 7 agosto 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: Angela Pak, dalla Corea in Italia con una Bibbia in mano

Cammina adagio nella corsa della vita di Giulia Galeotti

Alla fine degli anni Trenta, una bimba di appena quattro anni corre rapida per le strade di Sinuiju, un centro al confine settentrionale della Corea, che in quegli anni è ancora tutta sotto la dominazione giapponese. È Angela Pak, primogenita di una famiglia giunta da poco nella cittadina. Non conoscendo nessuno, la madre - che ha un'altra bimba di due anni e aspetta il terzo figlio - la manda a fare la spesa. Nonostante gli inviti, i rimproveri e gli ammonimenti, portando il cibo a casa, la bambina corre, corre sempre. "Non correre - le dice la madre - rischi di farti male". Ma Angela non smette, è sicura: "non cadrò". "Non correre - le dice ancora la madre - vedendoti andare così velocemente con la spesa in mano, la gente crederà che hai rubato". Ascoltando queste parole, Angela si ferma un attimo: per la prima volta, a soli 4 anni, la bimba sente chiaramente risuonare in lei la voce della coscienza. "Io so di non aver rubato, io so di essermi comportata con rettitudine: cosa mi interessa di ciò che gli altri possono credere?".

Da allora e per tutta la sua vita, sempre correndo, Angela ha continuato a seguire quella voce. La voce che cerca la Verità. La voce che, in questa ricerca, le ha fatto conoscere la Chiesa cattolica, e l'ha condotta fino all'udienza privata da Giovanni xxiii. È il 1961: ascoltata la sua storia, il Pontefice pronuncia due parole: "Cammina adagio".

Trascorrono oltre vent'anni tra i due episodi. Da quelle prime corse all'ammonimento del Papa, si sono avuti grandi cambiamenti nel mondo, in Corea, nella Chiesa e nella vita di quella bimba, ormai diventata adulta. Attraverso nuovi incontri e nuove scoperte, tra enormi gioie e grandi dolori, Angela è sbocciata nella donna dallo sguardo appassionato che ci siede accanto raccontandoci della sua vita, e di una fede che lentamente rompe gli argini e trasforma ("la vita cristiana è vivere Cristo risorto"). Oltre che la forza del Signore - ci viene da aggiungere - questa donna minuta testimonia anche il coraggio di lasciarsi trasformare dalla fede.

Tornando agli anni Cinquanta, gli eventi internazionali sconvolgono la vita di Angela e della sua numerosa famiglia (i fratelli sono ormai cinque). Qualche anno dopo l'indipendenza (1943), la Corea è divisa in due: il 15 agosto 1948 viene proclamata la Repubblica di Corea nel Sud sotto l'influenza americana, mentre il 9 settembre nasce la Repubblica Democratica Popolare di Corea nell'orbita sovietica. Angela si trova così a crescere in un Paese in cui non si può né pensare né parlare. Per l'adolescente curiosa, profonda e riflessiva che è diventata, la situazione è fonte di enorme sofferenza. Nel tempo, infatti, la voce della Verità ha continuato ad accompagnarla, mentre la rettitudine dei suoi genitori è per lei una guida e uno stimolo costante: la famiglia, che non conosce il cristianesimo, vive animata da saldi principi. Il gesto di sua madre, che è buddista e prega regolarmente per il bene dei figli, sempre pronta ad aprire la porta e a spartire il riso con i monaci che passano lungo la via, rimane indelebilmente impresso nella mente della figlia maggiore. Tornando agli anni Cinquanta, gli eventi internazionali sconvolgono la vita di Angela e della sua numerosa famiglia (i fratelli sono ormai cinque). Qualche anno dopo l'indipendenza (1943), la Corea è divisa in due: il 15 agosto 1948 viene proclamata la Repubblica di Corea nel Sud sotto l'influenza americana, mentre il 9 settembre nasce la Repubblica Democratica Popolare di Corea nell'orbita sovietica. Angela si trova così a crescere in un Paese in cui non si può né pensare né parlare. Per l'adolescente curiosa, profonda e riflessiva che è diventata, la situazione è fonte di enorme sofferenza. Nel tempo, infatti, la voce della Verità ha continuato ad accompagnarla, mentre la rettitudine dei suoi genitori è per lei una guida e uno stimolo costante: la famiglia, che non conosce il cristianesimo, vive animata da saldi principi. Il gesto di sua madre, che è buddista e prega regolarmente per il bene dei figli, sempre pronta ad aprire la porta e a spartire il riso con i monaci che passano lungo la via, rimane indelebilmente impresso nella mente della figlia maggiore.

Intanto, tra le due Coree scoppia il conflitto che durerà tre anni (1950-1953). La guerra vive fasi alterne. A un certo punto, quando sembra che il Sud stia per avere la meglio, la Cina scende in aiuto dei comunisti. Sebbene abbia solo 16 anni, Angela comprende perfettamente due cose: bisogna fuggire, ed è arrivato il momento opportuno per farlo, approfittando della ritirata dell'esercito sudista. Sotto il 38 parallelo vive un lontano zio, e Angela è ferma nel volerlo raggiungere. Inizialmente i genitori sono contrari: non è facile prendere la decisione di abbandonare la propria terra con tanti figli piccoli. Ma è anche difficile non ascoltare le parole di Angela, questa ragazzina così decisa, intelligente e saggia che, infatti, riesce a convincerli.

Il viaggio rocambolesco attraverso il Paese dilaniato e insanguinato segna così il traghettamento verso una nuova fase della vita.

Al Sud, Angela studia e lavora. Fa amicizia con una missionaria metodista americana che l'aiuta a realizzare il suo desiderio di imparare l'inglese. Il metodo scelto dalla sua nuova amica è profetico: Angela lo apprende attraverso la Bibbia metodista che la donna le regala. Nonostante la curiosità e l'affetto che prova per l'amica - che, ogni tanto, la porta anche in chiesa - la ragazza, pur facendo tesoro di ciò che ascolta, non è attratta da quel messaggio.

Angela, intanto, fa un altro incontro decisivo. A Seoul conosce l'ambasciatore italiano, Giorgio Spalazzi, che un giorno - si frequentano per lavoro - arriva con una notizia grandiosa: il Governo italiano ha stanziato due borse di studio per mandare due giovani coreani a studiare nella Penisola. Angela quasi non ci crede: per lei - che è sempre stata attratta dall'Europa (non dagli Stati Uniti, meta invece di molti sudcoreani) - è un'occasione d'oro. Appresi i primi rudimenti di italiano, vinta la borsa, continua a fare esercizio sulla nave che, salpata da Hong Kong, la porta a Napoli. La destinazione finale è Roma.

Angela ha 24 anni quando arriva in Italia. È il 20 ottobre 1959. Non c'è molto tempo per ambientarsi: il 15 novembre iniziano le lezioni alla Sapienza. Proprio alla facoltà di Lettere, Angela conoscerà "uno dei due sacerdoti che hanno segnato la mia vita". Si tratta di padre Ilarino da Milano - predicatore apostolico di Papa Giovanni - che insegna Storia del cristianesimo. Ascoltando e conoscendo il professore, Angela capisce che è la Chiesa cattolica ciò che lei cerca. La Verità parrebbe averla condotta qui.

A questo punto, però, il racconto di Angela ci chiama tutti in causa come fedeli, nel nostro dovere di testimoniare con gesti e comportamenti, piuttosto che attraverso parole o grandi proclami. Angela, che vive all'epoca in un istituto religioso di suore laiche, comunica entusiasta la decisione di ricevere il battesimo. "Brava, ottima decisione - le viene detto - così andrai in Paradiso". Questa frase ha su di lei l'effetto di una frustata. È un commento che proprio le non piace e che rifiuta con decisione. "Che ne sarà, infatti - si chiede - dei miei genitori e dei miei familiari che, pur non battezzati, vivono con coscienza e profonda onestà? Dove andranno loro, una volta morti? Se è solo la forma che conta per questo Dio, allora forse non è questo il Dio che sto cercando. Allora, non mi battezzo. Continuerò a seguire Gesù, conosciuto e amato attraverso la lettura del Vangelo".

Se dunque la voce della coscienza ha condotto questa giovane donna sino alle soglie del cattolicesimo, sono le parole e i comportamenti della comunità ad allontanarla, facendole dubitare che Dio la voglia realmente lì. Angela infatti - ed è un tratto distintivo della sua vita - guarda alla sostanza delle cose, ne cerca l'essenza più intima e profonda. Ascoltata la decisione, padre Ilarino da Milano, pur probabilmente soffrendo nel suo cuore, non dice nulla. Il momento per Angela non è ancora giunto.

Intanto a Roma la giovane donna conosce la presidentessa dell'associazione Italia-Corea, Antonietta Satta-Medici: è l'avvio di una profonda amicizia, anche nella fede (la Satta-Medici sarà poi la sua madrina). Il tanto sofferto battesimo è, infatti, solo ritardato. L'episodio decisivo avviene durante un viaggio a Siena nell'agosto del 1960, quando, girovagando per la città, Angela entra per caso in una piccola chiesa, dove si sta celebrando la messa. È il momento della comunione. Improvvisamente, ella sente un vento che la spinge verso l'altare: "È lui che cerchi", le dice la voce. Ancora una volta, l'anelito alla Verità ha la meglio sulle opinioni del mondo: "Non mi interessa cosa dicono gli altri, voglio seguire te". Come quella bimba di quattro anni, è questa la risposta che l'adulta Angela dà alla voce della coscienza. Voce che ormai, chiaramente, è quella di Dio.

E così, nella nuova chiesa di via Tagliamento a Roma, la mattina del 25 marzo 1961 Angela riceve il battesimo e la comunione, mentre nel pomeriggio il cardinale Cento (giunto per l'inaugurazione) le impartisce la cresima. Padre Ilarino da Milano è presente, ma non si fa vedere. Angela lo saprà solo in seguito. La data del 25 marzo ritorna più volte nella storia della sua famiglia: in quattro hanno ricevuto il battesimo proprio il 25 marzo (l'ultima, quarant'anni dopo quel lontano 1961, sarà Agnese, una pronipote che vive a Tokio).

Per Angela, comincia una fase di gioia profonda. Una gioia che va condivisa con le persone care: ella scrive lunghe lettere alla sua famiglia in Corea in cui racconta e descrive la felicità e la benedizione di essere nella Chiesa. Pur nella grande distanza, le sue parole producono un'eco profonda: semi vitali che nel 1962 portano alla conversione della prima sorella e poi, anno dopo anno, di tutta la famiglia. Solo il padre morirà senza aver ricevuto il battesimo, pur avendone più volte manifestato il desiderio. In punto di morte, però, gli cade una lacrima: è quello che la Chiesa definisce il battesimo di desiderio.

Ed è la sua fede, forte seppur in costante cammino, che aiuta Angela a vivere il momento più duro della sua vita, ma anche quello più intenso, quello del maggior abbandono e della totale fiducia nel Signore, e nel suo amore: il 12 agosto 1986 muore Cristina Chiara, detta Chicchi ("Cristina Chiara era un nome troppo lungo per una bimba appena nata!"), l'unica amatissima figlia - nata dal matrimonio con un italiano, compagno di studi - che su questa terra non arriva a compiere 17 anni. Animata a sua volta da un cristianesimo maturo e fecondo, Chicchi sa bene che solo con l'aiuto di Dio avrà la forza per affrontare e sostenere la sua prova, custodendosi "fedele alla sua vocazione cristiana". Questa forza Chicchi la desidera anche per le persone che ama maggiormente ("Avrai abbastanza coraggio da affrontare l'avvenimento?", chiede ad Angela). Durante la malattia, del resto, è proprio Chicchi che la incoraggia e, per certi versi, la guida.

Così, se quando ella chiude gli occhi sua madre tocca "il fondo del dolore", ecco però che, nel sentire che l'anima della figlia si sta avvicinando al cielo, Angela si sente pervasa da una serenità profonda: il Signore vince la morte proprio nel momento in cui essa sembra strappare per sempre da noi le persone amate. Tempo dopo, leggendo le parole del salmo 117, ella comprenderà: l'amore di Dio ha prevalso sull'amore di madre. "E compresi anche - racconta dolcemente - il volto di Maria nella pietà di Michelangelo". Sostenuta passo dopo passo da Chicchi, Angela continua a comunicare la gioia della fede, in particolare facendo catechismo ai bambini della parrocchia romana di Santa Felicita ai Figli Martiri e aiutando i poveri ai Santi Apostoli.

Undici anni fa, Angela inizia a studiare l'ebraico: la sua vita entra così in una nuova fase. Da donna di profonda fede quale ella è, comprende che la parola di Dio è la cosa più importante ("Gesù dice tre volte a Satana "sta scritto", ma "sta scritto dove?" mi sono chiesta"). Avendo del resto ben chiaro che entrarvi da sola è troppo difficile, si avvia al vero incontro con la Scrittura attraverso il biblista padre Giovanni Odasso, professore di Esegesi e Teologia biblica alla Lateranense ("il secondo sacerdote che ha segnato la mia vita" racconta).

È davvero una sete profonda la sua: Angela cita le parole di Girolamo secondo cui "l'ignoranza della scrittura, è l'ignoranza di Gesù" (è stato grande lo stupore di questa incredibile donna quando ha scoperto che ogni sacerdote non è anche un biblista).

E così, forte delle parole di Isaia "se crederete, avrete la stabilità", Angela vive quotidianamente "la liturgia della parola di Dio". Ringraziando costantemente a ogni respiro il Signore, nella sua ricerca della verità, del Regno di Dio e della sua giustizia, con gli occhi raggianti Angela invita anche noi "a vivere da risorti sulla terra".

(©L'Osservatore Romano - 11-12 agosto 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

Storie di conversione: Alessandra di Rudinì da Gabriele D'Annunzio al Carmelo

Il bisogno insopprimibile

di essere amata davvero di Lucetta Scaraffia

Il 5 agosto 1910, tra la folla che assisteva commossa a una guarigione miracolosa nella grotta di Lourdes, vi era un'aristocratica italiana leggendaria per bellezza ed eleganza, Alessandra di Rudinì. La nobildonna si era recata a Lourdes su consiglio del precettore dei suoi figli, il francese abbé Gorel, con la speranza di trovare finalmente la fede. Da anni cercava, con tutte le sue forze, la conversione: si era ritirata a vivere nella splendida villa sul Garda che aveva ereditato dal marito morto precocemente di tisi, dedicandosi allo studio della teologia, della liturgia e delle vite dei santi, e ai colloqui con i prelati dei dintorni - e naturalmente con Gorel - che venivano sottoposti a stressanti sedute in cui erano costretti a rispondere ai suoi dubbi e alle sue critiche. Questo avvicinamento puramente intellettuale alla fede cattolica, vissuto per di più con la prepotenza di una aristocratica abituata sin dall'infanzia a ottenere quello che voleva, non poteva certo assicurarle quella pace interiore a cui tanto anelava. Il 5 agosto 1910, tra la folla che assisteva commossa a una guarigione miracolosa nella grotta di Lourdes, vi era un'aristocratica italiana leggendaria per bellezza ed eleganza, Alessandra di Rudinì. La nobildonna si era recata a Lourdes su consiglio del precettore dei suoi figli, il francese abbé Gorel, con la speranza di trovare finalmente la fede. Da anni cercava, con tutte le sue forze, la conversione: si era ritirata a vivere nella splendida villa sul Garda che aveva ereditato dal marito morto precocemente di tisi, dedicandosi allo studio della teologia, della liturgia e delle vite dei santi, e ai colloqui con i prelati dei dintorni - e naturalmente con Gorel - che venivano sottoposti a stressanti sedute in cui erano costretti a rispondere ai suoi dubbi e alle sue critiche. Questo avvicinamento puramente intellettuale alla fede cattolica, vissuto per di più con la prepotenza di una aristocratica abituata sin dall'infanzia a ottenere quello che voleva, non poteva certo assicurarle quella pace interiore a cui tanto anelava.

Apparentemente Alessandra aveva avuto tutto dalla vita: era nata in una potente e ricca famiglia siciliana - il padre Antonio, proprietario di latifondi, era stato più volte presidente del Consiglio - ed era bellissima, alta, bionda, piena di vita e di intelligenza. Ma le era mancato, sin da piccola, l'affetto dei genitori: del padre, assorbito dalla carriera politica e dalle avventure amorose, e della madre, una nobile piemontese con ascendenze russe, sofferente per questa situazione e incapace di reagire, finita presto in un ospedale psichiatrico. Lasciata alle governanti, e poi nei collegi, aveva sviluppato un carattere ribelle e insofferente, che trovava pace solo nel rapporto con gli amatissimi cani e cavalli, che soli le davano quell'affetto a cui anelava.

Assediata dalle richieste di matrimonio, scelse un nobile timido e defilato come il marchese Marcello Carlotti del Garda, perché lo aveva visto slanciarsi in soccorso di un cavallo caduto per strada. Dal matrimonio, durato solo cinque anni per la morte del marito, erano nati due figli, con i quali Alessandra ebbe un rapporto freddo e contraddittorio. Rimasta vedova a ventitré anni, si gettò nella vita mondana e nei viaggi, anche esotici, fino alla svolta centrale della sua vita: l'incontro con Gabriele D'Annunzio, che la corteggiò abilmente fino a ottenerne la resa. Nel poeta, nelle sue frasi trascinanti e nelle sue promesse di una passione totalizzante, le sembrò di trovare finalmente una risposta alla sua fame di amore. D'Annunzio, che l'aveva soprannominata Nike, le scriveva messaggi seducenti e ingannatori: "Io sarò tutto per te. Sarò per te tutto ciò che vorrai che io sia; saprò colmare i vuoti che il mio amore avrà scavato intorno a te".

Alessandra gli crede con totale fiducia, si abbandona a questo amore accettando lo scandalo e i rimproveri del padre, che la disereda, e del cognato, che avoca a sé la custodia dei figli. Per D'Annunzio abbandona tutti e tutto, dimentica gli affetti più cari. Per qualche anno la coppia sembra vivere d'amore - e di spese pazze: Alessandra, che va a vivere con D'Annunzio alla Capponcina, pretende per i suoi cani collari ornati di gemme e tappeti preziosi - e il poeta la assiste con amorevole abnegazione durante una lunga e brutta malattia, da cui Alessandra esce distrutta anche perché si è abituata all'uso di morfina per lenire i dolori. Ma, dopo quattro anni, per il poeta è tempo di altri amori. D'Annunzio si libera con crudeltà del legame con la nobildonna, che ormai lo ha stancato. Per Alessandra la delusione è insostenibile: il vuoto affettivo che sente dentro di sé, la fame di amore, si riapre ancora più dolorosamente, e i suoi tentativi di rappacificazione sono tanto inutili quanto disperati. È in questa fase dolorosa che l'aristocratica cerca il conforto della religione, ma non riesce ad aprirsi alla fede, nonostante la desideri così intensamente. La dolcezza del pentimento di una Maddalena le è negata, e Alessandra alterna letture di teologia a messaggi disperati che invia al poeta. Alessandra gli crede con totale fiducia, si abbandona a questo amore accettando lo scandalo e i rimproveri del padre, che la disereda, e del cognato, che avoca a sé la custodia dei figli. Per D'Annunzio abbandona tutti e tutto, dimentica gli affetti più cari. Per qualche anno la coppia sembra vivere d'amore - e di spese pazze: Alessandra, che va a vivere con D'Annunzio alla Capponcina, pretende per i suoi cani collari ornati di gemme e tappeti preziosi - e il poeta la assiste con amorevole abnegazione durante una lunga e brutta malattia, da cui Alessandra esce distrutta anche perché si è abituata all'uso di morfina per lenire i dolori. Ma, dopo quattro anni, per il poeta è tempo di altri amori. D'Annunzio si libera con crudeltà del legame con la nobildonna, che ormai lo ha stancato. Per Alessandra la delusione è insostenibile: il vuoto affettivo che sente dentro di sé, la fame di amore, si riapre ancora più dolorosamente, e i suoi tentativi di rappacificazione sono tanto inutili quanto disperati. È in questa fase dolorosa che l'aristocratica cerca il conforto della religione, ma non riesce ad aprirsi alla fede, nonostante la desideri così intensamente. La dolcezza del pentimento di una Maddalena le è negata, e Alessandra alterna letture di teologia a messaggi disperati che invia al poeta.

Sarà proprio a Lourdes, nel raccoglimento della Grotta, che la nobildonna sentirà esaudita la sua preghiera, avvertendo la fede e la pace dentro di sé: nei momenti più duri della sua vita aveva promesso a Dio che, se avesse ricevuto il dono della fede, si sarebbe donata interamente a lui, entrando nel Carmelo. La sera stessa del "miracolo", Alessandra chiede all'abbé Gorel di confessarla: "Tutte le esitazioni, tutti i tentennamenti, tutte le resistenze, erano vinte, e questa volta per sempre", annota l'ecclesiastico dopo questa confessione, mentre a sua volta la penitente gli scriveva: "Prego Dio che questa speranza e questa fede nate in me come una luce nuova, possano diventare una cosa nuova e piena di vita". Al ritorno da Lourdes Alessandra affretta i tempi per entrare in convento, e sceglie il Carmelo di Paray-le-Monial, dove trova un'affettuosa e comprensiva accoglienza presso la superiora, Marie de Jésus, della quale prenderà anche il nome. Rapidamente, si abitua alla durissima vita monacale, si impegna eroicamente come infermiera nel monastero, e alla morte della fondatrice viene eletta al suo posto. Le sue cospicue sostanze - nel frattempo, aveva ereditato dai figli morti di tisi e dal fratello suicida - vennero impiegate nel completamento del convento di Paray-le-Monial, e nella costruzione di altri tre: a Parigi, accanto alla nuova basilica di Montmartre, a Valenciennes e nelle montagne della Savoia, dove Alessandra morì e ha trovato sepoltura.

Ma rimane il dubbio che la sua conversione resti incerta, come il suo animo sempre inquieto: lo suggerisce il fatto che in alcune occasioni abbandona il monastero per recarsi in incognito in Italia, dove alloggia in un albergo in compagnia di una consorella anch'essa in vestiti normali, e che vi sono tracce di una sua corrispondenza con D'Annunzio anche dopo il suo ingresso in monastero, e soprattutto lascia perplessi il suo pressoché inesistente sentimento materno. Alessandra lascia i figli ancora bambini e bisognosi di lei, e non li assiste nei difficili momenti della loro malattia né nelle lunghe agonie, mentre invece si prodiga nell'assistenza delle consorelle malate. Sappiamo che, prima di lei, ci sono stati grandi esempi di sante che hanno lasciato i figli per diventare religiose, come Jeanne de Chantal, ma nondimeno colpisce la sua scelta di abbandonare i suoi figli, orfani del padre e malati, tanto più che anche prima non aveva dimostrato molta sollecitudine nei loro confronti. Non è possibile leggere nel suo cuore, ma possiamo sperare che nella vita religiosa Alessandra abbia placato infine la sua straziante fame di amore, sentendo accanto a sé quello di Dio.

(©L'Osservatore Romano - 18-19 agosto 2008) __________________________________________________

|

| |

| | | OFFLINE | Post: 11.290 | Registrato il: 03/10/2008

Registrato il: 01/11/2008 | Sesso: Maschile | |

|

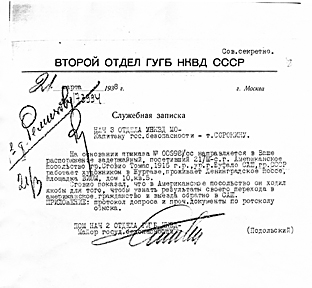

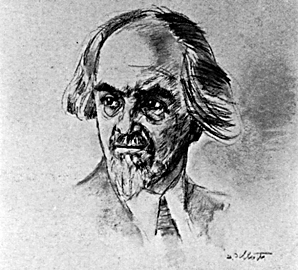

Storie di conversione: Berdjaev

«Tu non sei mai solo, Nikolaj» di Adriano dell'Asta

Siamo agli inizi della seconda guerra mondiale, nella casa di Nikolaj Berdjaev, vicino a Parigi. Con il grande filosofo russo, espulso dall'Unione Sovietica nel 1922 per diretto ordine di Lenin, ci sono alcuni amici; come racconta la moglie nei suoi diari, il tema della conversazione è "lo scopo e il senso degli avvenimenti. Chi si preoccupa più di ogni altro di quanto sta accadendo è il buon Mocul'skij, un altro dei grandi pensatori russi costretti ad emigrare dopo la rivoluzione. Siamo agli inizi della seconda guerra mondiale, nella casa di Nikolaj Berdjaev, vicino a Parigi. Con il grande filosofo russo, espulso dall'Unione Sovietica nel 1922 per diretto ordine di Lenin, ci sono alcuni amici; come racconta la moglie nei suoi diari, il tema della conversazione è "lo scopo e il senso degli avvenimenti. Chi si preoccupa più di ogni altro di quanto sta accadendo è il buon Mocul'skij, un altro dei grandi pensatori russi costretti ad emigrare dopo la rivoluzione.